�@�@�d�q���ЃT�C�g�@

�@�@

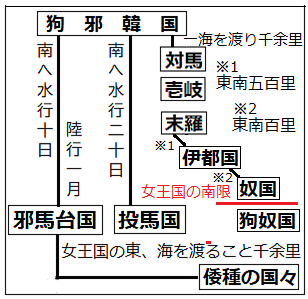

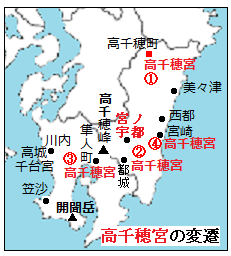

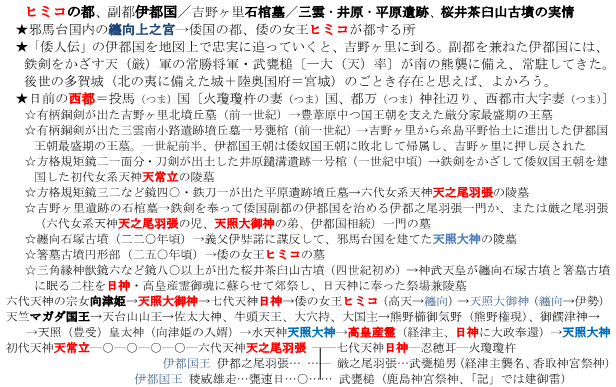

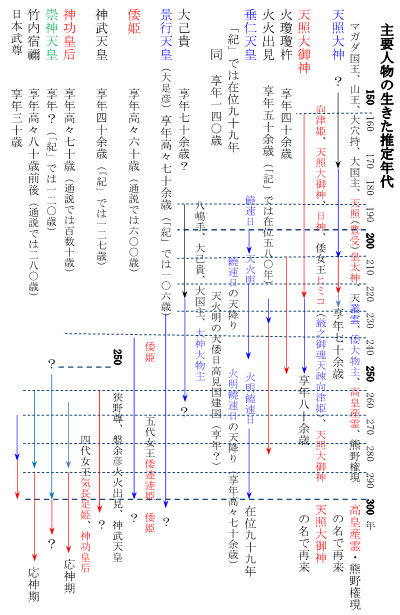

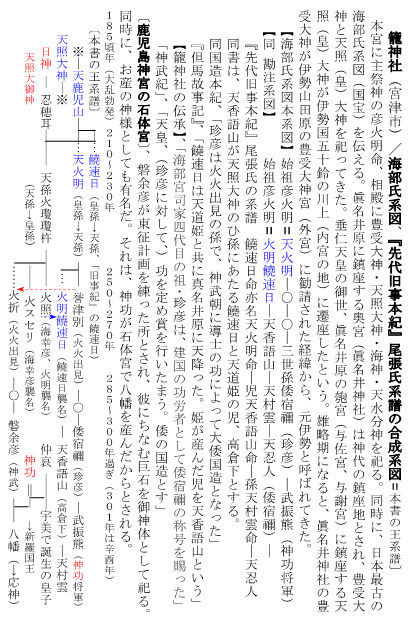

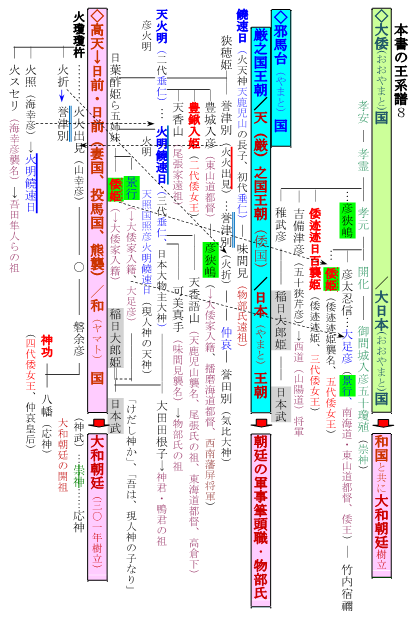

![]() �@�הn��(��܂�)�O���u (�S)�@�@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>(B6��457p)

�@�הn��(��܂�)�O���u (�S)�@�@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>(B6��457p)

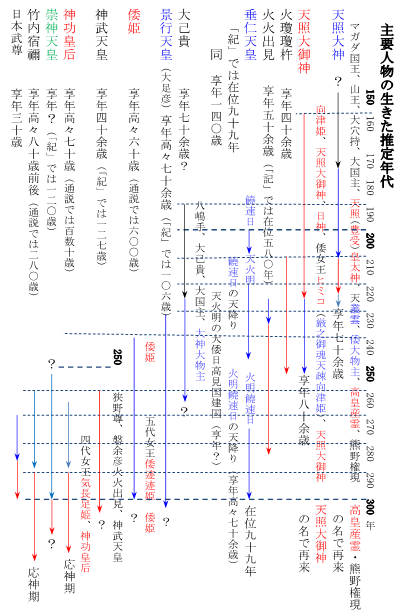

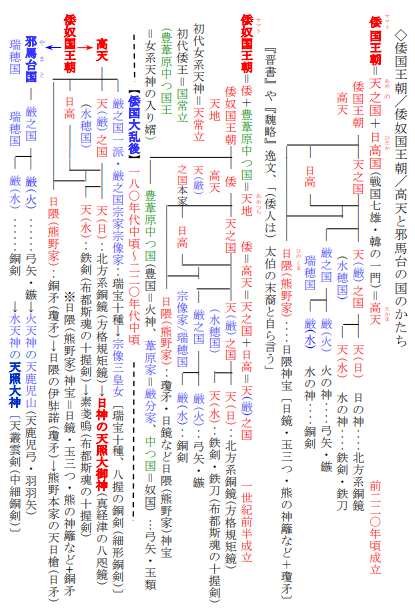

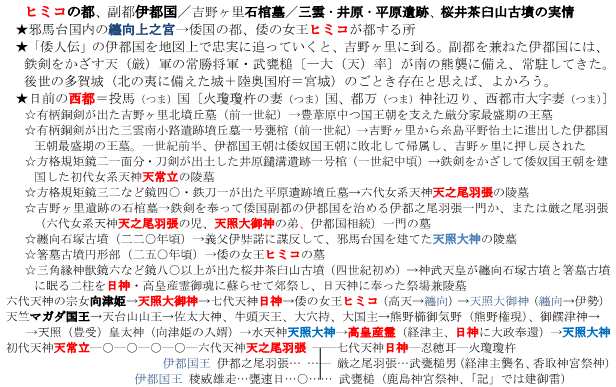

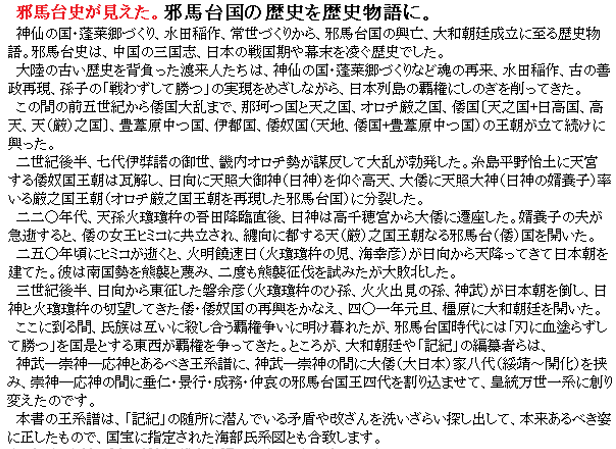

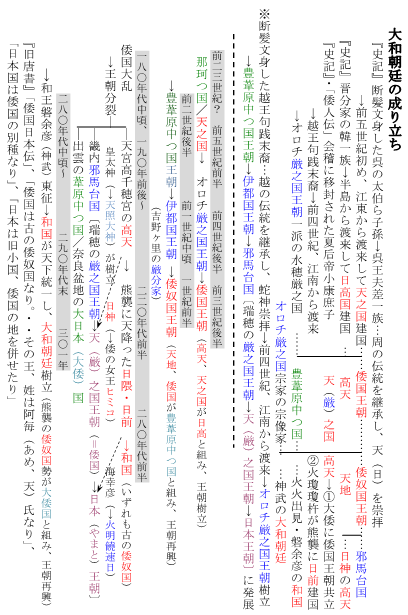

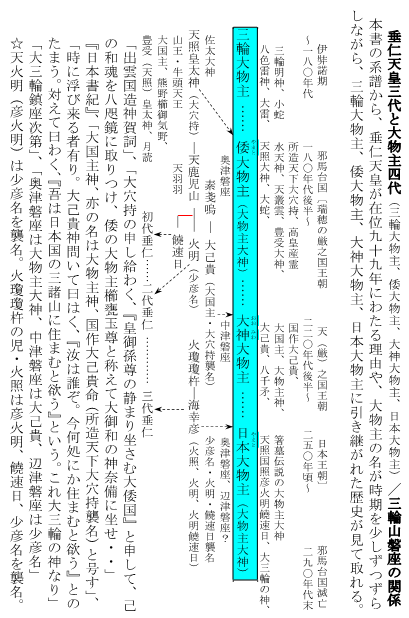

�@�@�@�i�n�J�̐M�O�ɏ]���A�L�I�Ȃǎ����A�����j���A���O�̓`���A�_�Ђ̉��N�A�n���̗R����D������Ȃ���A�`�z���Ǝהn�䍑�̐��������A

�@�@�@�݂��ɔe���𑈂����������j�A���̖��ɑ�a���삪���������j�ꉻ���܂����B

�@�@�@�@�Ñ�j�̏펯��ʐ�����j�I�ϓ_���猟���Ă����ƁA��O����M���ċ^�����Ƃ̂Ȃ������c��������n���A���Ɂu�S�]���𑩂˂鉤���ȂǑ��݂�

�@�@�@�Ȃ������v�Ƌ�����ꂽ���Ƃ��A���ł��B�הn�䍑�j�̑S�e���Ƃ�Ɖ𖾂ł��Ȃ������́A�����ɂ���܂��B�ꂩ��l�������āA�č\�z����ȊO�ɂ���܂���B

�@�@�@�@�嗤�̌Â����j��w�����Ă����n���l�������z���������Â̗��j�́A���̍ė��E�Â̑P���Č��E���q�́u��킸���ď��v�̎����ɒ��킵�����j�ł�

�@�@�@����܂����B����炪�D��d�Ȃ��ė��]����l�q�́u�O���u�v���͂邩�ɗ��킵�āA���E���Ɍւ����j�������̂ł����A�L�I�n���́A

�@�@�@�_���|���_�|���_�Ƃ���ׂ��Ƃ���ɁA�_���|���_�̊Ԃɑ���{�Ɣ���i�V���`�J���A����{���j�����݁A

�@�@�@���_�|���_�̊Ԃɐ��m�E�i�s�E�����E�����̎הn�䍑�i���{���j���l������荞�܂��āA������n�ɉ�����Ă��܂��܂����B

�@�@�@�@�{���̉��n���́A�����{���̎p�ɐ��������̂ŁA����Ɏw�肳�ꂽ�C�����n�}�ƍ��v���܂��B����ɉ����Ď��Ղ���בւ���ƁA�ꐢ�I�O���Ɏn�܂�

�@�@�@�`�z���������Ȃ킿�V�n�i���߂��j�̒a����b�A�嗐�O��̏A�����q�~�R�̐��U�A��a����a���̌o�܂���������ƕ����яオ���Ă��܂��B

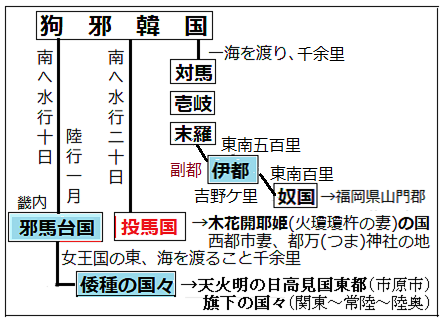

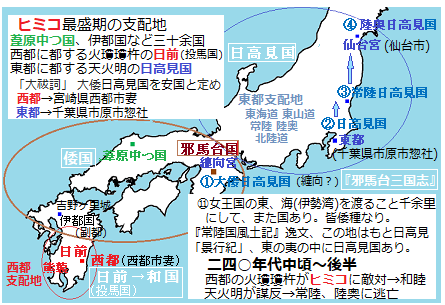

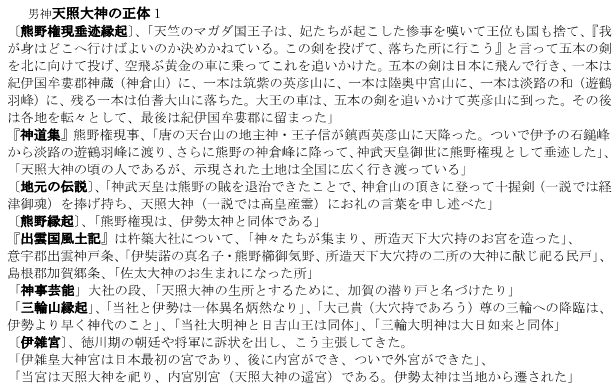

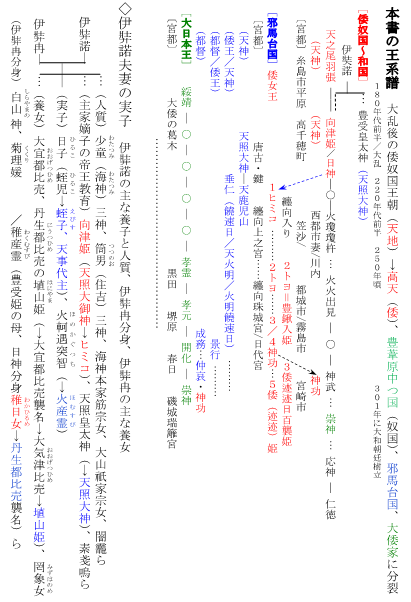

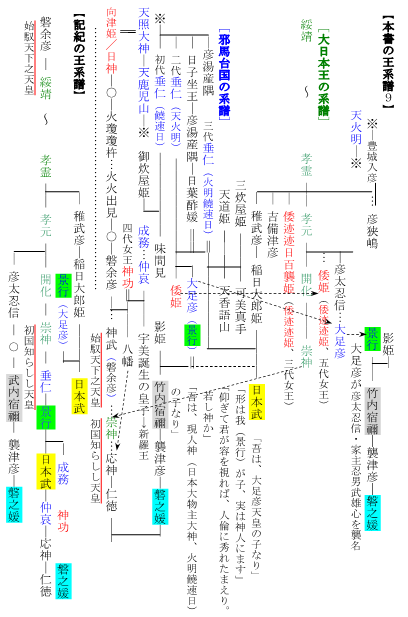

![]() �@�הn��O���u�@�`�z���Ǝהn�䍑�̉h�͐�������@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>((B6��383p)�@

�@�הn��O���u�@�`�z���Ǝהn�䍑�̉h�͐�������@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>((B6��383p)�@

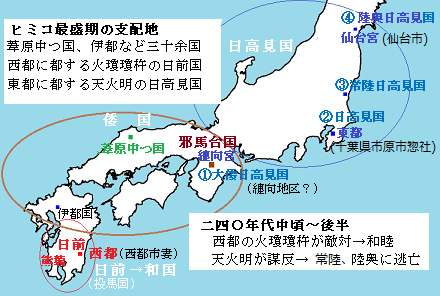

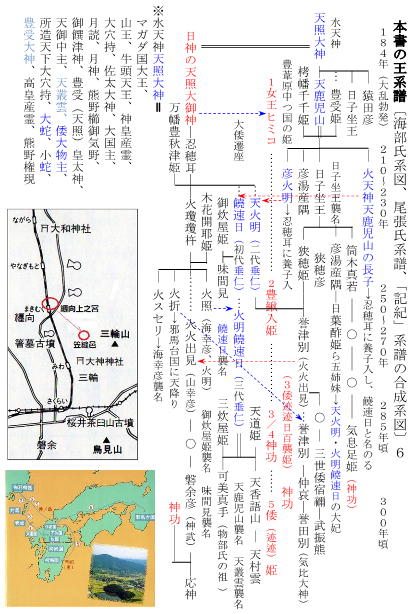

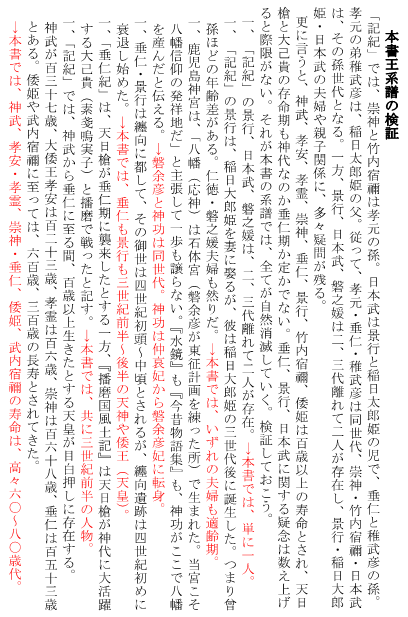

![]() �@�הn��O���u�@�`�z���Ǝהn�䍑�̉h�͐���(�Z�k��)�@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>(B6��297p)�@

�@�הn��O���u�@�`�z���Ǝהn�䍑�̉h�͐���(�Z�k��)�@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>(B6��297p)�@

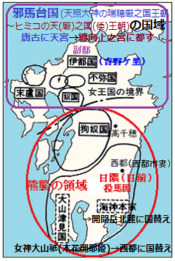

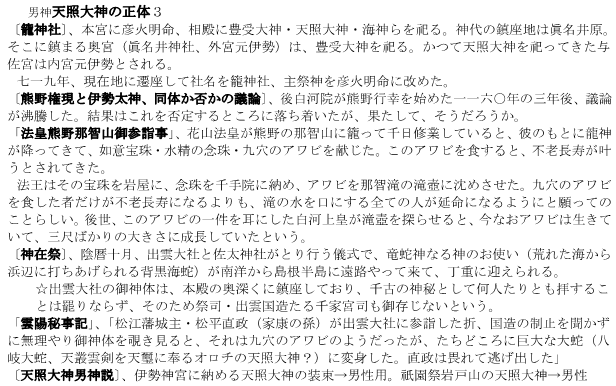

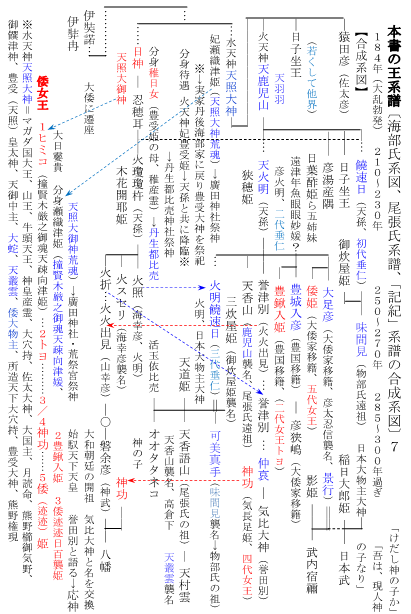

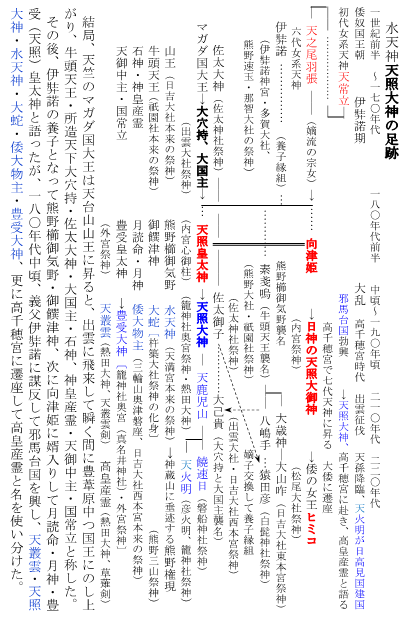

![]() �@�הn��O���u�@�Ñ�j�̏펯�ƒʐ����^���@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>(B6��398p)�@

�@�הn��O���u�@�Ñ�j�̏펯�ƒʐ����^���@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>(B6��398p)�@

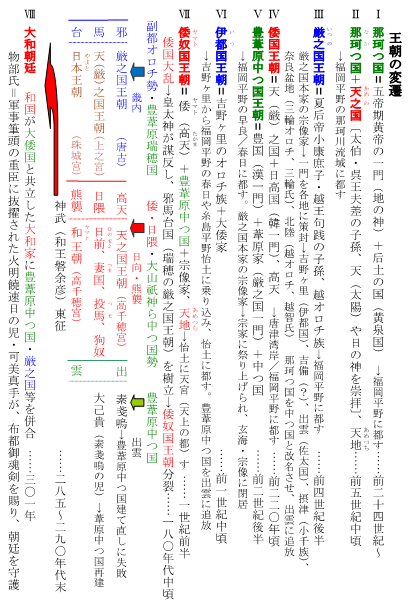

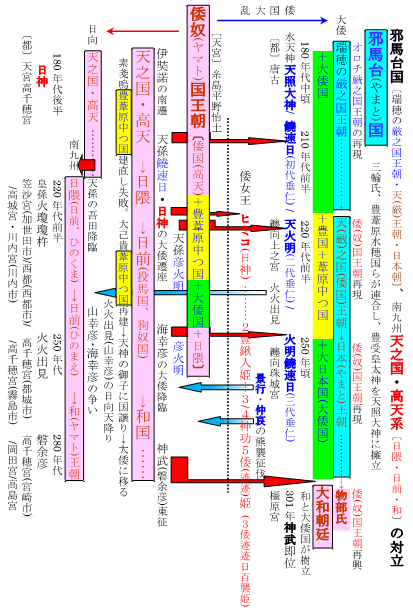

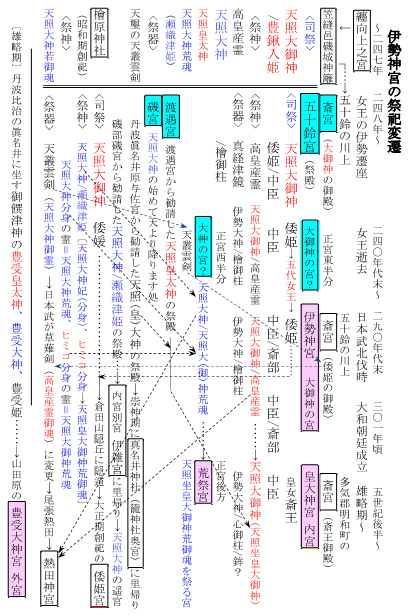

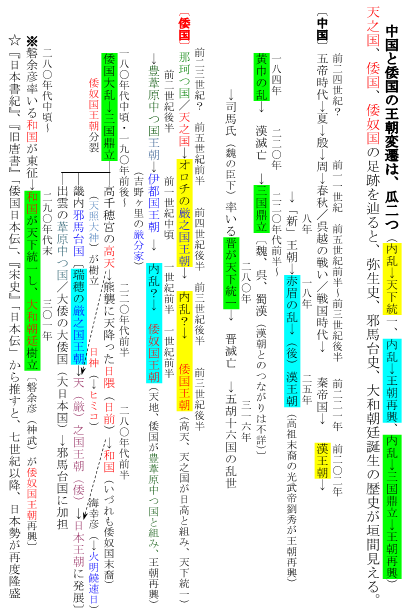

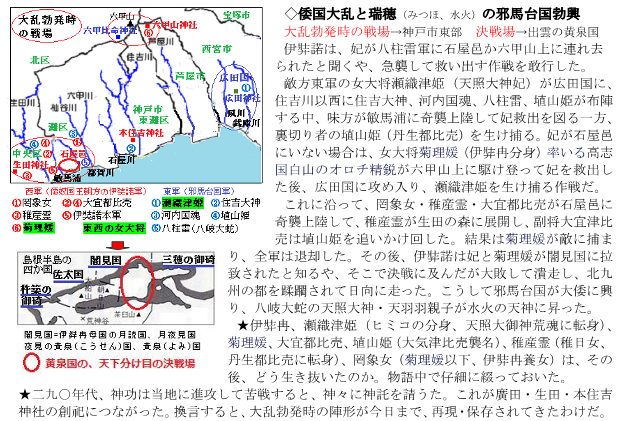

�@�@�@�Ñ�j��O�O�Ɍ����Ă����ƁA�w�Z�ŋ���������Ƃ��A�펯�E�ʐ��Ƃ���邱�Ƃ��ԈႢ���炯�ƕ�����܂��B�הn�䍑�̗��j���Ƃ�Ɖ𖾂ł��Ȃ������́A

�@�@�@�����ɂ���܂��B�ꂩ��A�l�������ȊO�ɂ���܂���B���̍l���Ǝi�n�J�̐M�O�̉��A���c���̊J�n����A�V�n�A���V���A�`���A�L���������A�ɓs���A

�@�@�@�`�z���̉��������������Ƃ�A�嗐��ɘ`�z���{�ƂƎהn�䍑���V���𑈂������ɑ�a���삪������j���𖾂��A�s��ȕ���ɒԂ�܂����B�퐶�j��

�@�@�@�ߋ��̑P���Č��ƂƂ��ɁA���q�̕��@�ɈӁu��킸�ɂ��ď��v�̎������߂������A���E�ɔ�ނ̖������j�ł��B���̋؏����A�u�O���u�v�z���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�y���炷���z���c��삪�ꕶ�ӊ��̓߉ρi�Ȃ��j���ɓ`����Ă���A��a����̐����܂ŁA�߉ς��ƓV�V���i���߂̂��Ɂj�A���V���i���̂��Ɂj�A�`���A

�@�@�@�@�L���������A�ɓs�i���j���A�`�z���i���}�g�A�V�n�j�̘Z�̉������������B

�@�@�@�@�ꔪ�Z�N�㒆���A�o�_�œV�������ڂ̌���ɔs�ꂽ�`�z�������́A���B�̍��V�k�����ƓV�V�����`�A���O�A�a�i���}�g�j�l�ƋE���הn�䍑

�@�@�@�@�k���V���A�V�i���j�V���A���{�i��܂Ɓj�l�Ɋ���Ĕe���𑈂����B

�@�@�@�@�ꔪ�ܔN�A�������������R���\���N��ɓ��{����|���A�h�єN�i�l�Z��N�j���U�ɑ�a������J�����B

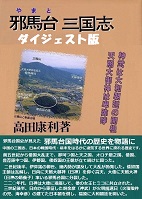

![]() �@�הn��O���u�@�L�I�Ƙ`�l�`�̐��������߁^�הn�䍑�����L�@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>(B6��320p)

�@�הn��O���u�@�L�I�Ƙ`�l�`�̐��������߁^�הn�䍑�����L�@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>(B6��320p)

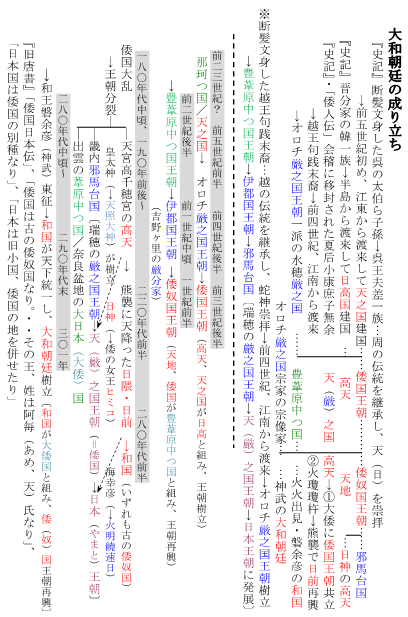

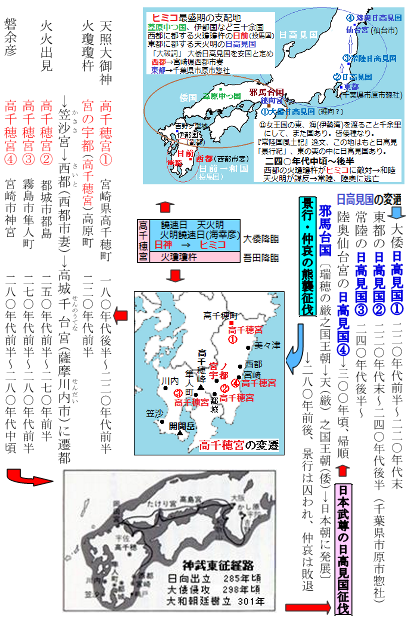

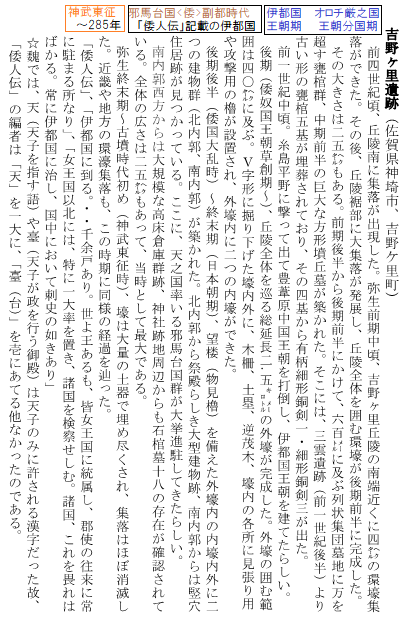

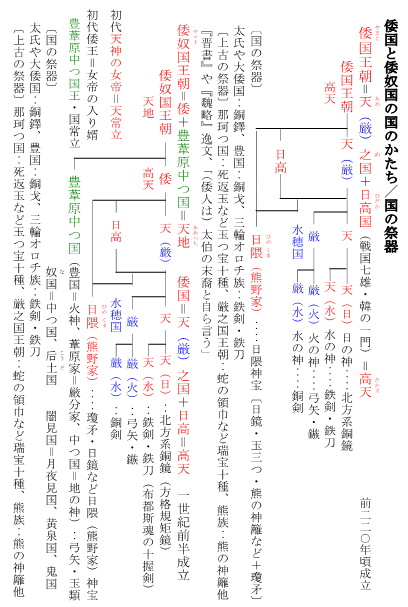

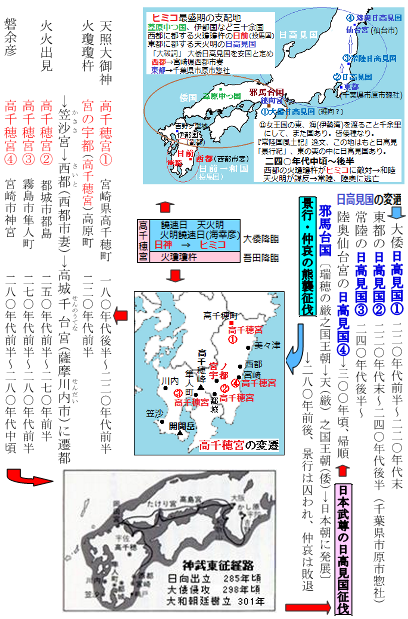

�@�@�@�{���ł͎i�n�J�̐M�O�ɏ]���A�L�I�Ȃǎ����A�����j���A�`���E�_�Ђ̉��N�A�n���̗R���A�l�Êw���ʂ�D������Ȃ���A�_�����ʂ��O�Z��N�A���_��

�@�@�@�V�Ƒ��_���q�~�R�ɓ]�g�A�嗐�u�����ɚ������̈ꔪ�Z�N�ゾ�Ƒ��p�I�ɗ�������ŁA�^�̉��n���Ǝj���ɔ��铹�̂���������ĂĒԂ�܂����B

�@�@�@�����ɁA�V���Ɛ_���A�f���j�̉p�Y�`�A�_���̉p�Y�`�A���{���̏o���A�ɐ��_�{�̍��J�ϑJ�A�V���̋��E���̕ϓ]���ɂ��Ă��j�����Ƃ��Ƃ�T�����A

�@�@�@���̂nj��ł���悤�ɒԂ�܂����B

�@�@�@�@���ɁA���̌��ʂW���ĒZ�҂̗��j����A�w�הn�䍑�����L�x�Ƃ��Ă܂Ƃ߂܂����B�����Ȃ�A���H���R�Ƃ����_�l�Ɨ��j����A�ʎq�����w�̉�@�E

�@�@�@�A�[�@����āA�����̗������݂�����ł��B�_�l�ƕ����ǂݐi�ޒ��ŁA���̂ǐ_�����݁E���_���q�~�R�ɓ]�����^�����ɔ[�������͂��ł��B

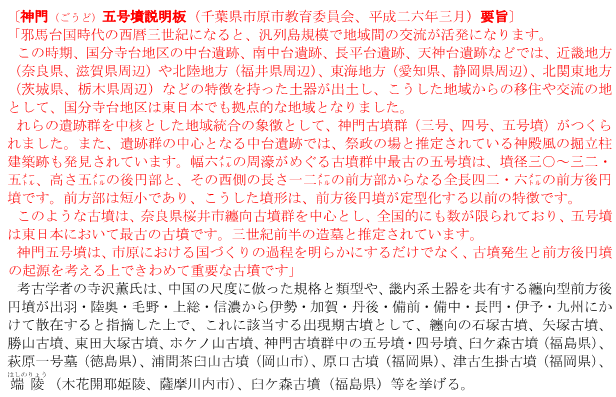

![]() �@�הn��O���u�@�V�Ƒ��_�i�q�~�R�j���f���j���^�_���V�c�����{�����@(�w�הn��O���u�x���甲�����ĕҏW)

�@�הn��O���u�@�V�Ƒ��_�i�q�~�R�j���f���j���^�_���V�c�����{�����@(�w�הn��O���u�x���甲�����ĕҏW)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������߂��p�������̐��U�@<�p�u�[><�Ͽ�� kindle>(B6��300p)

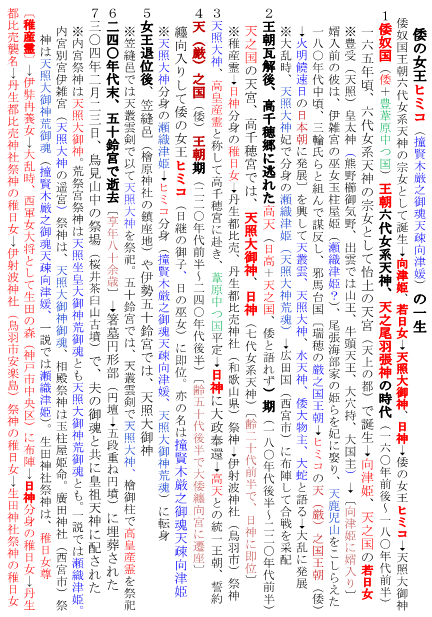

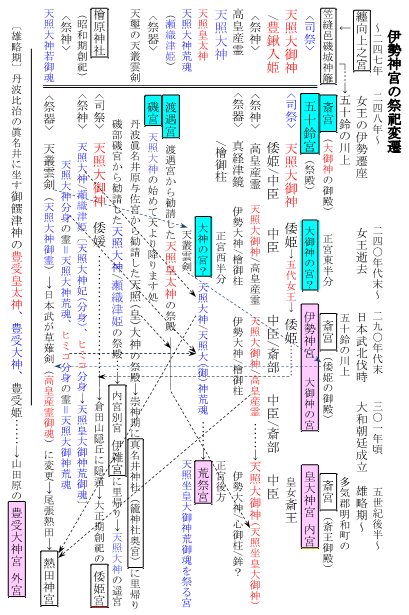

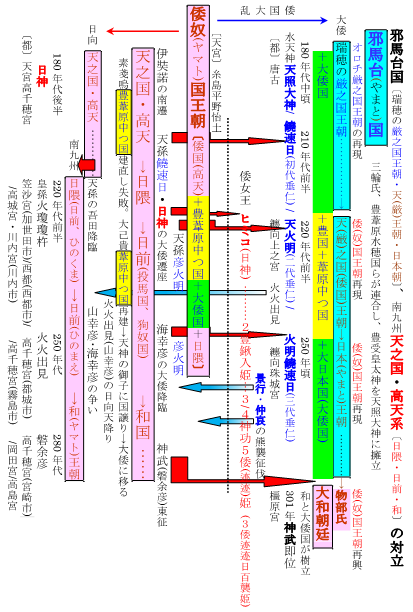

�@�@�@�`�z�������Z�㏗�n�V�_�E�V�V���H���_�i���ÕP�̕ꂩ�c��j�̌��A�����ɚ����������̈ꔪ�Z�N��ɁA���̕��s�����߂�c���q�i���ÕP��

�@�@�@���{�q�j���O�փI���`���Ƒg��Ŕ��������B�ɚ����͑�R�𗦂��ē����������A�t�ɖk��B�����W����A�{���̌F�P�ɓ������B

�@�@�@�����ɍc���q������E���̎הn�䍑�A����䋽��V�{�i�V��ɂ��邲�Ƃ��������s�j�Ƃ��鍂�V�i�`���A�V�V���{�������j�̉��������������B

�@�@�@�@�S�N��A�������瓌�������֗]�F�i�_���j�́A�הn�䍑�̓��{����|���Ę`�z���������ċ����A��a����ɖ������߂��B���̊Ԃɑ劈�đ�����

�@�@�@���ɓ������p�������A���_���V�Ƒ��_�i���ÕP�A�q�~�R�j�A�f���j���A�_���V�c�A���{�����̐��U���Ԃ��ɒԂ�܂����B

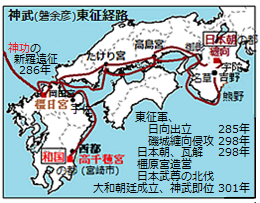

![]() �@�הn��O���u�@��킸���ď������p�Y��`�@(�w�הn��O���u�x���甲�����ĕҏW)�@<�p�u�[>(B6��177p)

�@�הn��O���u�@��킸���ď������p�Y��`�@(�w�הn��O���u�x���甲�����ĕҏW)�@<�p�u�[>(B6��177p)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f���j���̑�֑ގ��^���c�Y��̈�����������^�_���c�@�̐V�������^���{�����̖k��

�@�@�@�@�@�@���q�H���A�u�S��S���͑P�̑P�Ȃ���̂ɂ��炸�B��킸���ēG��������������̂��P�̑P�Ȃ���̂Ȃ�B�̂ɁA�㕺�͖d�v

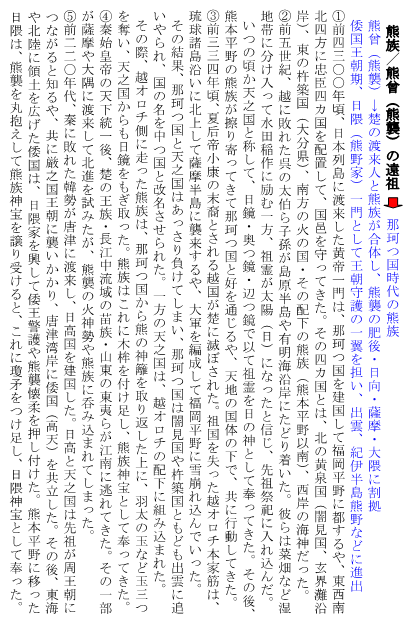

�@�@�@�`�z�������Z�㏗�n�V�_�̌��A�����ɚ����������̈ꔪ�Z�N��A���̕��s�����߂�c���q���I���`���Ƒg��Ŕ������A�הn�䍑�𗧂Ă��B

�@�@�@�o�_�̌���Ŕs�ꂽ�ɚ����́A�{���̌F�P�ɓ������B�S�N��A�������瓌�������֗]�F�i�_���j�́A�הn�䍑�̓��{����|���A��a������J�����B

�@�@�@���̊ԂɁA���q�̕��@�ɈӁu��킸���ď��v�E�u�n�Ɍ��h�炸���ēG��������v���݂��Ɛ������p�Y�����̈̋Ƃ��e�ׂɒԂ�܂����B

���w�הn��O���u�x�Ɩ{�T�[�o�̒��쌠�́A���c�N���� �A���B

���L�q�̖��f�]�p�A���f�g�p�Ȃǒ��쌠�N�Q�s�ׂ͌��ցB

�@

�@

�@

�@

�@�@

�@�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@